Actualités et Archives Toutes les actualités Psycha Analyse de 2012 à aujourd'hui

Cette rubrique informative n'engage pas la responsabilité de psychaanalyse.com quant aux teneurs et qualités des contenus n'engageant que leurs auteurs.

SHRINKING

SERIE Apple TV + USA 2023 Comédie dramatique Série psy douce-amer co-créée et incarnée par Jason Segel. Avec Harrison Ford, Jessica Williams Contrôle parental -12 ans C’est l’histoire d’un thérapeute en deuil qui commence à enfreindre les règles sous le regard réprobateur de son mentor, un vétéran grincheux campé par Harrison Ford et celui, rigolard, de sa collègue Gabby (la pétulante Jessica Williams), il se met à briser le cadre thérapeutique en emmenant (par exemple) ses patients manger une glace au parc dans l’espoir que le contact avec le monde réel les sorte de l’impasse mentale. Ajoutez-y une ado retranchée dans son chagrin, un soldat vétéran du Vietnam... Ignorant sa formation et son éthique, le psy se retrouve à apporter des changements dans la vie des gens... y compris la sienne. Cette méthode sera-t-elle concluante ou mènera-t-elle au chaos ?

UNE PSYCHOTHERAPIE POPULAIRE ET GRATUITE D'INSPIRATION PSYCHANALYTIQUE

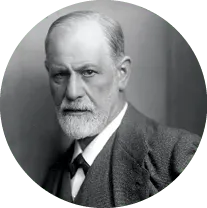

UNE PSYCHOTHERAPIE POPULAIRE ET GRATUITE D'INSPIRATION PSYCHANALYTIQUE SIGMUND FREUD Court et grand texte de Sigmund Freud qui s'engage en faveur d'une psychothérapie populaire et gratuite d'inspiration psychanalytique, dès 1919. Que les « psychanalystes puristes » (ou plutôt puritanistes) qui se réjouissent, à l'aune de cet amendement, d'une potentielle disparation de la psychanalyse dans les institutions et lieux publics en prennent de la graine, et quelque peu de honte : « Pour conclure, je tiens à examiner une situation qui appartient au domaine de l'avenir et que nombre d'entre vous considéreront comme fantaisiste mais qui, à mon avis, mérite que nos esprits s'y préparent. Vous savez que le champ de notre action thérapeutique n'est pas très vaste. Nous ne sommes qu'une poignée d'analystes et chacun de nous, même en travaillant d'arrache-pied, ne peut, en une année, se consacrer qu'à un très petit nombre de malades. Par rapport à l'immense misère névrotique répandue sur terre et qui, peut-être, pourrait ne pas exister — ce que nous arrivons à faire est à peu près négligeable. Entre outre, les nécessités de l'existence nous obligent à nous en tenir aux classes sociales aisées, aux personnes habituées à choisir à leur gré leur médecin et que leurs préjugés à l'égard de la psychanalyse peuvent éloigner de nous. Pour le moment, nous sommes obligés de ne rien faire pour une multitude de gens qui souffrent intensément de leurs névroses. Admettons maintenant que, grâce à quelque organisation nouvelle, le nombre d'analystes s'accroisse à tel point que nous parvenions à traiter des foules de gens. On peut prévoir, d'autre part, qu'un jour la conscience sociale s'éveillera et rappellera à la collectivité que les pauvres ont les mêmes droits à un secours psychique qu'à l'aide chirurgicale qui lui est déjà assurée par la chirurgie salvatrice. La société reconnaîtra aussi que la santé publique n'est pas moins menacée par les névroses que par la tuberculose. Les maladies névrotiques ne doivent pas être abandonnées aux efforts impuissants de charitables particuliers. À ce moment-là on édifiera des établissements, des cliniques, ayant à leur tête des médecins psychanalystes qualifiés et où l'on s'efforcera, à l'aide de l'analyse, de conserver leur résistance et leur activité à des hommes, qui sans cela s'adonneraient à la boisson, à des femmes qui succombent sous le poids des frustrations, à des enfants qui n'ont le choix qu'entre la dépravation et la névrose. Ces traitements seront gratuits. Peut-être faudra-t-il longtemps encore avant que l'État reconnaisse l'urgence de ces obligations. Les conditions actuelles peuvent aussi retarder notablement ces innovations et il est probable que les premiers instituts de ce genre seront dus à l'initiative privée, mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre la nécessité en soit reconnue. Nous nous verrons alors obligés d'adapter notre technique à ces conditions nouvelles. Nous découvrirons probablement que les pauvres sont, moins encore que les riches, disposés à renoncer à leurs névroses parce que la dure existence qui les attend ne les attire guère et que la maladie leur confère un droit de plus à une aide sociale. Peut-être nous arrivera-t-il souvent de n'intervenir utilement qu'en associant au secours psychique une aide matérielle, à la manière de l'empereur Joseph. Tout porte aussi à croire que, vu l'application massive de notre thérapeutique, nous serons obligés de mêler à l'or pur de l'analyse une quantité considérable de plomb de la suggestion directe. Parfois même, nous devrons, comme dans le traitement des névroses de guerre, faire usage de l'influence hypnotique. Mais quelle que soit la forme de cette psychothérapie populaire et de ses éléments, les parties les plus importantes, les plus actives demeureront celles qui auront été empruntées à la stricte psychanalyse dénuée de tout parti pris. »

FAUT-IL EN FINIR AVEC LA PSYCHANALYSE ?

FAUT-IL EN FINIR AVEC LA PSYCHANALYSE ? L’Express explique aujourd’hui que la psychanalyse ne sert à rien. Dans un article intitulé : Faut-il en finir avec la psychanalyse ? Curieux oubli : l’une de ses fondatrices, Françoise Giroud, écrivait qu’une analyse avec Lacan lui avait donné « ce qu’[elle avait] acquis de plus précieux : la liberté » et l’avait aidée à survivre après une tentative de suicide. « Lacan, Jacques Lacan. Je lui dois ce que j’ai acquis de plus précieux, la liberté, cet espace de liberté intérieure qu’aménage, à son terme, une psychanalyse bien conduite. Serais-je tombée entre les mains de Lacan à vingt-cinq ans, le cours de ma vie en eût été probablement bouleversé. J’aurais su me regarder vivre et rire doucement de moi, j’aurais été plus amicale à mon égard au lieu de me cravacher sans cesse, j’aurais aimé d’autres hommes, je n’aurais pas créé L’Express… Je ne regrette rien, comme chante Edith Piaf, rien de rien, mais quand j’ai demandé secours à Lacan, je coulais sous le poids des mots refoulés, des cris avalés, des conduites obligées, de la face à sauver, toujours cette sacrée face. A quarante ans, un peu plus, je n’étais plus apte à vivre. J’avais raté un suicide… » (F. Giroud, Leçons particulières, 1990) #Enjeux Actuels De La Psychologie

ETAT ET SANTE MENTALE

Quand Lacan avance que la guérison vient “de surcroît”, il met en garde contre une chose très précise : faire de la guérison comme normalisation l’unique but affiché de la cure. Dans ses textes et ses séminaires, il rappelle au contraire que la justification de l’analyste, comme son devoir, est d’améliorer la position du sujet. Autrement dit : la psychanalyse ne renonce pas à transformer la vie de ceux qu’elle accompagne ; elle refuse simplement de réduire cette transformation à un retour rapide à la norme. La guérison, quand elle advient, est un effet possible et précieux d’un travail qui touche le sujet dans son rapport à lui-même, aux autres, à son histoire – et non un résultat à produire à tout prix. C’est précisément cette tension-là que l’amendement 159, et plus largement la mise en place d’une psychologie d’État, viennent écraser. Au nom d’une certaine idée de l’“efficacité”, il s’agit d’aligner le soin psychique sur un modèle unique : protocoles courts, objectifs de correction, scores d’amélioration, indicateurs de conformité. La dimension éthique rappelée par Lacan – ne pas sacrifier le sujet à la norme, ne pas confondre amélioration de la position du sujet et simple ajustement comportemental – disparaît au profit d’un soin calibré sur les attentes du gestionnaire. Et l’Ordre des psychologues dans tout ça ? Dans cette perspective, la tentative récente de création d’un Ordre national des psychologues (PPL n°2587, déposée le 2 mai 2024 par Éric Poulliat et plusieurs députés de la majorité) prend un relief particulier. La dissolution de l’Assemblée a rendu cette proposition caduque, mais son contenu et les arguments avancés restent éclairants : – d’un côté, l’idée de “mieux structurer” la profession et d’identifier un interlocuteur unique pour les pouvoirs publics ; – de l’autre, la mise en place d’une instance ordinale placée sous la tutelle du Premier ministre, avec des pouvoirs disciplinaires. Dit autrement : • un État qui cherche à façonner une psychologie à son image, centrée sur des dispositifs standardisés ; • un Ordre qui viendrait servir de relais interne, chargé de cadrer la profession, de trier ce qui est “conforme” ou non, et de rappeler à l’ordre ceux qui ne s’aligneraient pas. On voit bien le lien : une psychologie d’État a besoin d’une police intérieure de la profession. Un Ordre, dans ce cadre, n’est plus seulement un espace de régulation déontologique ; il devient un instrument pour faire rentrer la diversité des pratiques dans un moule compatible avec les politiques publiques en place. Les psychologues qui “rentrent bien” dans ce moule seraient alors légitimés pour cadrer les autres, au nom de la profession tout entière. La majorité des organisations de psychologues s’y sont d’ailleurs opposées, en pointant le risque d’un Ordre construit sans la profession, et d’une instance ordinale servant plus à rassurer l’État et ses partenaires qu’à protéger réellement les sujets et la clinique. Nous ne sommes pas contre la recherche, ni contre l’évaluation, ni contre l’idée d’une responsabilité collective. Nous refusons simplement que ces éléments soient utilisés pour mettre en place : • une psychologie d’État réduite à des techniques de normalisation et de gestion des comportements ; • un Ordre qui servirait de bras armé pour discipliner les psychologues rétifs à ce modèle. Enjeux continuera à défendre une pratique qui reste du côté du sujet, de sa singularité, de son temps propre ; une pratique qui écoute et qui s’adapte, plutôt qu’elle n’impose ; une psychologie qui ne se met pas au service exclusif du discours du maître, mais qui garde ouverte la possibilité d’interroger ce qui, dans ce monde, fait souffrir – y compris quand cela dérange les pouvoirs en place. #EnjeuxActuelsDeLaPsychologie

TAS - LES SYMPTOMES

• Troubles de l’humeur (Irritabilité, sautes d’humeur…) • Fatigue chronique et somnolence • Perte d’intérêt pour ses activités • Perte d’énergie • Manque de concentration • Difficulté à prendre des décisions • Stress important • Troubles du sommeil (insomnies) • Baisse de la libido • Tristesse • Repli sur soi et isolement • Appétence pour le sucré et prise de poids • Dévalorisation • Idées noires ou suicidaires ©https://www.la-depression.org

TAS - LES CAUSES

LES CAUSES DE LA DEPRESSION SAISONNIERE Le Dr Norman E. Rosenthal, psychiatre et chercheur au National Institute of Mental Health, a été le premier à démontrer, en 1984, le lien entre la lumière et les différents troubles survenant en période hivernale. Selon ses recherches, la dépression saisonnière est la conséquence de modifications hormonales induites par la baisse de luminosité : • Une hausse anormale de la fabrication de l’hormone du sommeil en journée : la mélatonine. L’horloge biologique interne (cycle éveil/sommeil) est alors déréglée. • Une baisse de la production de l’hormone du bien-être : la sérotonine. Ce neurotransmetteur qui permet, entre autres, la régulation de l’humeur, du sommeil, des comportements alimentaires, de l’émotivité est ainsi perturbé. Par conséquent, le dérèglement de ces 2 hormones peut être suffisamment important pour engendrer des symptômes relatifs à la dépression. Ces troubles disparaîtront au printemps lorsque les journées seront plus lumineuses pour revenir à l’automne suivant. ©https://www.la-depression.org/comprendre-la-depression/types-de-depression/les-troubles-unipolaires/trouble-depressif-majeur/depression-saisonniere/

QUID DU TAS

La dépression saisonnière appelée aussi TAS (Troubles Affectifs Saisonniers) ou SAD (Seasonal Affective Disorder) est un état dépressif majeur lié au changement de saisons et plus précisément au manque de lumière naturelle. Pour parler de véritable dépression, il faut que ce trouble apparaisse tous les ans pendant la période sombre (automne / hiver) et durant au moins deux années consécutives. La dépression saisonnière est à distinguer du blues hivernal. Ce dernier est un trouble saisonnier passager avec de légers symptômes : perte de tonus, envie de sucré, simples changements d’humeur… Quant à la dépression saisonnière, les symptômes sont plus sévères et peuvent être comparables pour certains à la dépression «conventionnelle». ©https://www.la-depression.org/comprendre-la-depression/types-de-depression/

EMPATHIE - SERIE TV

EMPATHIE est une série télévisée québécoise écrite par Florence Longpré et mise en ligne depuis le 10 avril 2025. En France, elle est diffusée à partir du 1er septembre 2025 sur Canal+, qui co-produira la deuxième saison pour 2026. Synopsis EMPATHIE suit la docteur Suzanne Bien-Aimé, une psychiatre au fictif institut psychiatrique Mont-Royal, l'équivalent de l'Institut Philippe-Pinel. Elle est accompagnée par son assistant Mortimer, un agent d'intervention. La série se déroule autour des patients de l'institut Mont-Royal ainsi que des familles des deux personnages principaux. La série a été écrite avec l'aide de deux psychiatres.

EMPATHIE - SERIE TV

Portée notamment par Thomas Ngijol et Florence Longpré, créatrice de la série par ailleurs, "Empathie" décrit avec justesse et subtilité le monde psychiatrique. Une fiction où il est aussi question de tristesse, d'amitié, de la force des rencontres et d'empathie... Des cartons de déménagement pas déballés. Des bouteilles de vin vides qui traînent dans la cuisine. Aucune décoration. Pas une photo. Rien. Un appart en léger bordel. Un léger bordel aussi dans la tête de Suzanne Bien-aimée qui se réveille encore avinée et déjà en retard pour son premier jour de travail, après deux ans de congés maladie. Dès la première rencontre entre la jeune psychiatre et ses nouveaux collègues de l’Institut psychiatrique de Mont-Royal à Montréal, Suzanne comprend qu'elle ne pourra jamais évoluer seule dans l'aile D où elle est affectée. Question de sécurité. La visite se fera donc aux côtés de Mortimer, agent d'intervention. Mais la déambulation dans les couloirs est de courte durée. Madame Moisan, patiente ultra violente, attend son admission dans l’établissement. À Suzanne de gérer. Avec patience, et empathie. L'humour toujours Suzanne n'est pas la psychiatre de rêve, capable de régler tous les problèmes. Ce serait tellement facile. Et tellement ennuyeux. Non, Suzanne galère. Suzanne se réjouit parfois d’une toute petite avancée avec un patient. Mais Suzanne galère dans ce monde de l’enfermement et dans sa vie. Se croisent ainsi les destins des patients, ceux du personnel et celui de la psychiatre. Suzanne Bien-aimée. Ce nom de famille n’est pas une facilité de scénario. Il raconte une partie de la vie de ce personnage. Mais impossible d'en dire plus au risque de dévoiler la suite de la série. Mais à l'instar des prénoms et noms des personnages, chaque détail est ciselé. Les dialogues, la mise en scène et l’interprétation portée – notamment – par Thomas Ngijol dans le rôle de Mortimer et Florence Longpré dans celui de Suzanne. C’est à elle que l’on doit la création de cette série qui évite avec subtilité le tire-larmes. Même quand il s’agit d’évoquer la tristesse d'un être. Cette tristesse qui vous envahit, vous plombe, vous empêche de vivre. La tristesse infinie de Suzanne prend sens dès le deuxième épisode, à l’instar des trajectoires des autres personnages. © https://www.radiofrance.fr/

EMPATHIE - SERIE TV

“Empathie”, saison 1 : les récits extraordinaires de vies ordinaires Avec cette histoire de psychiatre presque aussi friable que ses patients, la Québécoise Florence Longpré dépoussière notre vision de la maladie mentale. Prix du Public à Séries Mania en 2025. Bluffant Suzanne Bien-Aimé (Florence Longpré) arrive à sa première réunion de service à l’institut psychiatrique Mont-Royal de Montréal avec une tache écarlate sur son chemisier : ses règles ont débarqué, elle a la gueule de bois, les toilettes de l’hôpital sont exiguës… À ses collègues, la nouvelle psychiatre dit qu’elle a saigné du nez. Ce qui fait sourire Mortimer (Thomas Ngijol), l’infirmier chargé de la chaperonner dans les couloirs de cette unité pénitentiaire aux patients parfois explosifs. Pas dupe, l’ange gardien. Le ton est donné, tendre et rugueux. Engagé, aussi : dès lors que le stigmate de la maladie mentale n’épargne pas les soignants, c’est une nouvelle conception de la psychiatrie... © https://www.telerama.fr/

ETRE PSY

Souvent, on n’arrive plus à penser ce qu’on ressent, ou on est souvent submergé, On a l’impression de vivre en surface, Ou simplement parce qu’on veut se rencontrer enfin. Consulter, c’est commencer à se déplier, se redéfinir, se re-raconter autrement. C’est reconstruire son histoire subjective, retranscrire le sens, passer du principe de plaisir (éviter la souffrance) au principe de réalité (accepter de vivre pleinement avec soi). "On entre chez le psychologue comme on pousse une porte intérieure qu’on avait toujours tenue fermée." On ne le fait jamais à vide. Même lorsqu’on entend souvent des propos comme "je ne sais pas pourquoi je suis là", quelque chose de l’ordre du "trop-plein", du "non-dit" ou du "presque-dit" cherche à se symboliser. Le travail psychologique débute souvent dans le flou, dans ce brouillard affectif, cognitif, parfois somatique, où la plainte initiale est seulement la pointe émergée de conflits psychiques plus profonds. Être psychologue clinicien, c’est exercer un métier de présence. Une présence silencieuse parfois, mais profondément impliquée. C’est donner de soi dans chaque écoute, sans forcément pouvoir mesurer ce qui est donné ,ni ce qui est reçu. Ce n’est pas un service avec numéro de ticket, ni une prestation avec échéance. C’est un engagement, un accueil de l’autre dans ce qu’il a de plus vulnérable, de plus déconcertant, parfois même de plus dérangeant. C’est accepter d’entrer dans un récit sans savoir à l’avance combien de chapitres il comptera. Car non, un suivi psychologique ne se programme pas sur Google Calendar. Parfois, on me demande : « Combien de séances faudra-t-il ? » Et dans un monde où tout s’achète par pack 10 cours de yoga, 12 séances de kiné, 3 nettoyages dentaires répondre « ça dépend » peut paraître suspect. Mais oui, ça dépend. Du sujet, de son histoire, de ses résistances, de ses ressources internes, de son environnement, de son transfert, du contre-transfert, de ce qu’il ne dit pas, de ce qu’il dira un jour ou jamais. Un suivi psychothérapeutique ne se quantifie pas à l’avance parce qu’il s’inscrit dans la temporalité psychique, et non dans celle du monde extérieur. Le patient n’est pas une équation avec une solution en X séances. Il est une énigme vivante, mouvante, parfois muette, souvent fracturée, et c’est dans le fil de nos rencontres que quelque chose peut advenir. Peut-être pas une "guérison", mais un déplacement. Une reprise du mouvement interne. Une possibilité d’être autrement. Pour se faire, instaurer un cadre, en thérapie, n’est pas une simple formalité. C’est une nécessité clinique, un contenant psychique. C’est grâce à lui que le patient peut déposer en confiance, revenir à la même heure, au même lieu, retrouver le même regard, entendre la même voix. Ce n’est pas un rituel vide, c’est une structure vivante qui protège, qui sécurise. Et pourtant, maintenir ce cadre n’est pas si simple : c’est là que commence notre discipline. Car il faut pouvoir être présent, et stable, même quand tout vacille. Il faut pouvoir écouter, sans se laisser emporter. Être là, et ne pas "s’y perdre". Être soi, sans occuper toute la scène. Ce métier , qu’on pratique assis sur une chaise, est en réalité un travail d’une intensité émotionnelle immense. C’est un engagement du corps, du cœur, et de la pensée. Ce n’est pas un simple échange verbal. Ce sont des heures passées à contenir l’indicible, à traverser des silences lourds, à décrypter les gestes minuscules, à accueillir les projections, les attaques, les silences hostiles et les confidences les plus brutes. Parfois, en sortant d’une séance, on n’a pas juste "travaillé" : on a traversé une tempête. Et ce travail est souvent invisible. Il ne laisse pas de traces tangibles. Pas de livrables. Pas de chiffres. Mais il y a les effets, discrets, souterrains, profonds. Quand un patient commence à dire "je" au lieu de "on", quand il se permet une colère, une tristesse, une joie qu’il s’interdisait. Quand il regarde vers lui-même, non plus comme un ennemi à abattre, mais comme un être en chemin. Là, quelque chose s’est déplacé. Il n’y a pas de diplôme pour ça, pas de médaille. Mais ce sont des victoires silencieuses. Oui, nous devons aussi apprendre à dire non, à poser des limites, à ne pas répondre à chaque message envoyé à 2h du matin. Parce que nous aussi, nous avons besoin de nous réguler, de nous reposer, de nous penser. Parce que donner sans mesure, c’est parfois s’effondrer en silence. Être psychologue, ce n’est pas avoir réponse à tout. C’est accepter de ne pas savoir. C’est marcher avec l’autre dans la pénombre, sans torche mais avec présence. C’est dire parfois : « Je ne sais pas, mais je suis là. On va chercher ensemble. » Et si vous pensez qu’écouter est facile, essayez donc d’écouter quelqu’un pendant 45 minutes sans jamais penser à votre liste de courses, à votre ex, à votre mal de dos ou à la dernière série Netflix que vous avez regardée. L’écoute vraie est un acte exigeant, un acte éthique. Un effort constant de se rendre disponible, sans envahir. Alors non, ce métier n’est pas magique. Il ne suffit pas de quelques tests, de trois séances et d’une interprétation rapide. C’est un art délicat, ancré dans une clinique rigoureuse, soutenu par des théories — parfois divergentes — mais toutes tendues vers le même enjeu : faire advenir du sens là où il n’y en avait plus. Réanimer une histoire là où elle semblait figée. Et parfois, très humblement, simplement accompagner. En somme, être psychologue clinicien, c’est accepter de travailler avec l’imprévisible, l’incertain, le non-maîtrisable. Et pourtant, continuer. Parce qu’au fond, on sait qu’il y a dans cette rencontre humaine — cadrée, asymétrique, mais profondément vivante — une puissance de transformation infinie. Et ça, même avec tout l’humour du monde, ça ne rentre pas dans un devis

CONSTRUIRE L’ETRE HUMAIN

Le célèbre écrivain brésilien Paulo Coelho a publié une nouvelle dans laquelle il raconte : Un père essayait de lire le journal, mais son jeune fils n'arrêtait pas de le harceler ; Quand le père se lassa de son fils, il coupa un morceau de papier dans le journal qui contenait une carte du monde et le déchira en petits morceaux. Il le présenta à son fils et lui demanda de remonter la carte et se remit à lire son journal... pensant que l'enfant resterait occupé pour le reste de la journée... sauf que quinze minutes ne s'étaient pas écoulées... Le fils revienne vers lui pour lui montrer qu'il a réarrangé la carte ! Le père demanda avec étonnement : " Ta mère t'a appris la géographie ?" L'enfant a répondu : « Non, mais il y avait une image d'un être humain au verso du papier, et quand j'ai reconstruit l'être humain, j'ai reconstruit le monde »... C'était une phrase spontanée ; Mais c'était beau et avec un sens profond : "Quand tu as reconstruit l'être humain, tu as reconstruit le monde."

L’EMPATHIE

Lorsqu’un bébé venait au monde, une femme de la famille emménageait chez la jeune mère pour l’épauler en tout. Aujourd’hui, on se moque, on s’indigne devant une maman qui ose dire : « Je n’en peux plus. » Certains bébés ne dorment pas pendant des mois, mais une mère, c’est une mère, et ELLE DOIT y arriver. Comme si « maman » était une entité magique, abstraite, qui s’empare de la femme, la rend toute-puissante, toute-sachante. Allez doucement avec ces mères à bout de souffle. Et surtout, avant de courir voir le bébé, pensez à elle. Avant de lui offrir quoi que ce soit (fût-ce un simple café pour tout le monde), dites-lui plutôt : « Va te reposer, je prends le relais, je m’occupe du bébé un moment. » Demandez-lui si elle a du linge à laver, un dîner à préparer. Et faites-le. Les mamans ne sont pas des super-héroïnes, même si parfois elles aiment le croire… ou qu’on l’exige d’elles. Un peu plus d’empathie entre nous.

SANTE MENTALE TRIBUNE

SANTE MENTALE TRIBUNE par Laura Tournand Dans une tribune poignante, Laura Tournand, directement concernée par les troubles psychiques, réagit à l’émission Parlons santé mentale diffusée sur France 2 le 3 juin 2025. Elle y exprime sa colère face à un traitement médiatique qu’elle juge déconnecté, édulcoré, voire violent par omission. Nous publions sa tribune. Entre légèreté de ton, clichés rassurants et absence criante des réalités du terrain, l’émission Parlons santé mentale a édulcoré, selon Laura Tournand, la réalité de la santé mentale. Dans une tribune sans concession, elle dénonce l’écart béant entre les discours publics et la brutalité du quotidien des personnes en souffrance psychique. Tribune Le 3 juin 2025 au soir, France 2 diffusait l’émission Parlons santé mentale, présentée comme un grand rendez-vous de sensibilisation. J’ai regardé, avec l’attention fébrile de celles et ceux qui espèrent, enfin, se voir représenté·es. Je suis moi-même concernée par des troubles psychiques. Ce que j’ai vu m’a bouleversée. Non pas par la justesse du propos, mais par l’abîme qu’il creusait entre la réalité et ce que l’émission en donnait à voir. Une atmosphère de légèreté gênante, parfois déplacée, a plané tout au long du programme. Rires faciles, plaisanteries superficielles, échanges rythmés comme un talk-show du samedi soir… alors que le sujet mériterait silence, lenteur, écoute. L’ambiance semblait en totale dissonance avec la gravité du thème. « COMME SI LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE POUVAIT ÊTRE ADOUCIE PAR UN DÉCOR LUMINEUX ET DES SOURIRES FORCÉS. C’EST PRÉCISÉMENT CETTE DISSONANCE QUI M’A HEURTÉE. ELLE TRAHIT UNE MÉCONNAISSANCE PROFONDE DE CE QUE SIGNIFIE VIVRE AVEC DES TROUBLES PSYCHIQUES : LA SOLITUDE, L’ERRANCE, LA PEUR, L’INVISIBILITÉ. » Ce que l’émission a choisi de passer sous silence C'est ce qui m’a le plus consternée. Aucun mot sur les centres médico psychologiques saturés. Aucun mot sur les délais d’attente ahurissants, les six mois pour un premier rendez-vous. Aucun mot sur la pénurie dramatique de psychologues et psychiatres accessibles. Aucun mot, surtout, sur la réalité de l’hospitalisation psychiatrique en France : l’enfermement, l’isolement, le manque de moyens criant, les services surchargés. Rien de tout cela n’a été dit. Rien. À la place, on nous a parlé d’équithérapie, de surf-thérapie… des pratiques marginales, parfois inspirantes, mais qui ne concernent qu’une infime minorité. C’était comme présenter un banquet à des gens qui meurent de faim. Et que dire des témoignages ? Brillants de brièveté, polis jusqu’à l’effacement. On a tendu le micro, oui, mais sans jamais vraiment écouter. On a parlé de santé mentale comme on parle de météo : rapidement, prudemment, sans aspérité. Aucun mot, là encore, sur les troubles borderline, pourtant si fréquents, si stigmatisés, si mal compris. Deux millions de personnes concernées, et pas une seule voix pour porter cette réalité. Comment ne pas y voir une forme d’effacement ? L'individualisation de la santé mentale Le message final, distillé à demi-mot, sonnait comme une injonction déguisée : mangez équilibré, dormez bien, faites du sport, allez voir un psy. Comme si les causes de la souffrance psychique se résumaient à une mauvaise hygiène de vie. Comme si tout cela relevait d’un simple choix, d’un effort individuel. Ce n’est pas seulement réducteur. C’est une négation en règle de la complexité de la détresse mentale. Et cela peut avoir des effets délétères sur celles et ceux qui regardent avec l’espoir d’être compris. Moi, cette émission m’a blessée. Profondément. Elle m’a renvoyée à l’incompréhension, à la solitude, à l’impression de ne pas exister dans le regard collectif. Elle m’a même, je l’écris sans détour, donné des idées noires. Parce qu’il n’y a rien de plus violent, quand on souffre, que de se sentir caricaturé, ignoré ou effacé. Ce qui m’a le plus glacée, c’est ce vide béant entre les discours policés qu’on nous sert et ce que nous vivons au quotidien. L'invisibilisation de la casse du service public Ce gouffre entre la communication rassurante du service public et la violence nue de la réalité : les mois d’attente pour un rendez-vous, l’impossibilité de trouver un professionnel, les hospitalisations sans suivi, les urgences saturées, les rechutes faute de soins, l’isolement qui tue. Ce gouffre, on y tombe. Tous les jours. Et pendant ce temps, on nous parle de surf-thérapie... Tant que les médias continueront à fabriquer des récits lissés, déconnectés, édulcorés, ils ne feront qu’aggraver ce fossé. Informer, ce n’est pas enjoliver. Sensibiliser, ce n’est pas divertir. Parler de santé mentale, ce n’est pas aligner des slogans sur fond de lumière tamisée : c’est montrer le réel, même quand il dérange. Surtout quand il dérange.

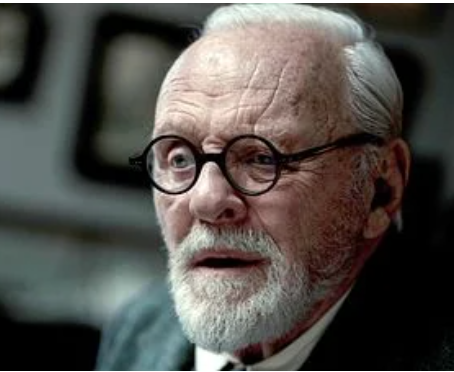

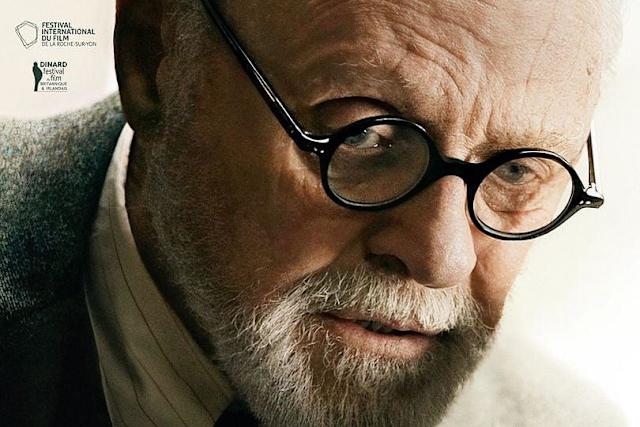

FREUD LA DERNIERE CONFESSION

Actuellement en salles, "Freud, la dernière confession" (Freud's Last Session) de Matthew Brown, fait largement débat chez les critiques.

Que penser de cette « disputatio » (fictive) entre le père de la psychanalyse (Anthony Hopkins) et l’auteur de romans converti au christianisme C.S Lewis (Matthew Goode) ?

Pour Les Échos, le film est "un divan mou", alors qu’il est un "huis clos aussi ardent que passionnant" pour Le Figaro et "une fiction trop scolaire" d’après Télérama.

PARLONS SANTE MENTALE

« PARLONS SANTE MENTALE ! » Plus qu’un slogan, cette formule est une ambition pour notre société portée par le Gouvernement, qui a fait de la santé mentale la grande cause nationale 2025. Car ouvrir les yeux et le dialogue, mettre des mots sur les maux liés à la santé mentale sont essentiels pour faire avancer la compréhension et la prise en charge de ce sujet encore mal connu, et qui pourtant concerne tous les Français. Bonne ou mauvaise, nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin. 2025 sera donc une année de sensibilisation pour libérer la parole, décomplexer les conversations et promouvoir l’écoute et l’inclusion dans tous les pans de la société. Une année d’actions pour favoriser l’accès aux soins des personnes en souffrance psychique. Une année pour réaliser que la santé mentale est l’affaire de tous. Qu’est-ce que la santé mentale ? La santé mentale est « un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté. Du bien-être aux troubles psychiques On parle de trouble psychique, appelé aussi maladie mentale ou trouble psychiatrique, en cas d’altération majeure des grandes capacités de l’être humain, comme la pensée, la mémoire, l’attention, la régulation des émotions ou du comportement. Ceci entraîne généralement un sentiment de détresse ou des déficiences fonctionnelles dans la vie quotidienne. Une prise en charge spécialisée est souvent nécessaire. Avoir un trouble psychique n’empêche pas d’être en bonne santé mentale : on peut se rétablir d’un trouble psychique, c’est-à-dire avoir une vie heureuse et satisfaisante, tout en vivant avec ce trouble. La prise en charge des maladies psychiatriques représente plus de 23 milliards d’euros par an pour l’Assurance maladie. Les coûts économiques et sociaux induits par les maladies psychiatriques ont même été évalués à 107 milliards d’euros par la Cour des comptes en 2011. La santé mentale est un enjeu de santé publique Quels sont les troubles psychiatriques les plus courants en France ? Il existe de nombreux troubles psychiatriques, de durée variable, plus ou moins sévères et/ou handicapants. Ils se réfèrent à des classifications diagnostiques renvoyant à des critères, des actions thérapeutiques ciblées et qui relèvent d’une prise en charge médicale et psychologique spécialisée. Les troubles anxieux et les troubles dépressifs sont les plus courants dans le monde, selon l’OMS. Qui est concerné ? La santé mentale est l’affaire de tous. 13 millions de personnes présentent un trouble psychique chaque année en France. Et ce, sans distinction de milieu social ou d’âge : enfants et adolescents sont également concernés. 3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères (données SPF). Plus généralement, 53 % des Français disent avoir été en souffrance psychique au cours des douze derniers mois, selon l’Ifop. Les Français sont, collectivement, les plus gros consommateurs de psychotropes du monde : plus d’un quart d’entre nous consomme des antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques ou autres médicaments psychotropes (selon les données EPI-PHARE). Un tabou à briser La santé mentale reste pourtant un sujet considéré comme tabou par 70 % des Français, selon Odoxa, et même 84 % des personnes atteintes de troubles ! Conséquence ? Un silence qui enferme les personnes en souffrance dans la solitude, alors que la parole partagée et l’entraide mutuelle sont d’excellents leviers pour améliorer la santé mentale. La santé mentale est réellement l’affaire de tous. Car nous pouvons tous être concernés, à titre individuel ou via nos proches (familles, amis, collègues…). Et, surtout, car nous pouvons tous agir, individuellement ou collectivement, pour préserver notre santé mentale et libérer la parole. Que faire ? Prévenir. Comment améliorer son bien-être ? Les bonnes pratiques De nombreux éléments jouent sur la santé mentale. Sur un plan individuel, des actions comme : • Adopter une bonne hygiène de vie (alimentation, sommeil, activité physique…), • Développer ou renforcer ses compétences psychosociales, c’est-à-dire ses capacités sociales, émotionnelles et cognitives pour améliorer les relations à soi et aux autres, • Prévenir les addictions et comportements à risque, • Repérer et prendre en charge un trouble le plus tôt possible contribuent à une bonne santé mentale. © https://www.info.gouv.fr/grand-dossier/parlons-sante-mentale

COMPRENDRE LA SANTE MENTALE

COMPRENDRE LA SANTE MENTALE • Une bonne santé mentale est bien plus que l’absence de souffrance psychique. C’est un état de bien-être, qui permet de s’épanouir en profitant de toutes les opportunités que la vie peut offrir. Elle permet aussi de participer pleinement à la vie collective. Au-delà de sa dimension personnelle, la santé mentale est donc au fondement du fonctionnement d’une société. • Une bonne santé mentale permet de surmonter les aléas de la vie. Des baisses de moral ponctuelles ne sont pas alarmantes. L’état de bien-être peut être perturbé par des pics de stress, de tristesse, de découragement… S’ils peuvent être intenses, ces moments de souffrance, quand ils sont temporaires, n’altèrent généralement pas durablement l’état psychologique et font partie de la vie. • Certains facteurs jouent sur la santé mentale, comme le sommeil, l’activité physique, l’alimentation… • Être en bonne santé, c’est être à la fois en bonne santé physique et mentale. Les deux sont intimement liées. Il n’y a pas de santé sans santé mentale. • Chaque année, une personne sur cinq est concernée par un trouble psychiatrique. © https://www.info.gouv.fr/grand-dossier/parlons-sante-mentale

LA FOI POUR JUNG

LA FOI POUR JUNG La foi, pour Carl Gustav Jung, occupe une place complexe et profonde dans sa pensée. Contrairement à une vision strictement théologique ou dogmatique, Jung aborde la foi d’un point de vue psychologique, en l’inscrivant dans le cadre de l’expérience intérieure et du développement de la psyché. LA FOI COMME FONCTION PSYCHIQUE Jung ne réduit pas la foi à une simple croyance religieuse. Il la voit comme une fonction de l’âme humaine, qui émerge naturellement chez l’individu. Elle fait partie des besoins psychiques fondamentaux, au même titre que le besoin de sens, de sécurité et d’unité intérieure. « La foi est une attitude vers quelque chose que l'on ne peut pas prouver, mais dont on fait l'expérience intérieure. » LA FOI ET L'INCONSCIENT Pour Jung, l’inconscient – surtout l’inconscient collectif – joue un rôle essentiel dans l’expérience religieuse. Les symboles religieux, les mythes et les archétypes viennent de cette profondeur de la psyché. La foi peut donc être vue comme une réponse de l’ego aux messages de l’inconscient, notamment à travers les rêves, les visions, les intuitions. FOI ET PROCESSUS D'INDIVIDUATION Dans le processus d’individuation (le chemin vers la réalisation du Soi), la foi n’est pas un dogme imposé de l’extérieur, mais une expérience intérieure vivante. Elle soutient l’individu dans sa quête de sens et d’unité. La foi aide à supporter l’angoisse, le doute et les épreuves du chemin psychique. CRITIQUE DU DOGMATISME RELIGIEUX Jung critique souvent les institutions religieuses lorsqu’elles étouffent l’expérience spirituelle personnelle. Il valorise la foi vécue, incarnée et personnelle, plutôt qu’une adhésion mécanique à des dogmes. « La foi est nécessaire lorsqu'on a l'expérience du divin, mais pas la compréhension rationnelle. » DIEU COMME EXPERIENCE INTERIEURE Pour Jung, Dieu est avant tout une réalité psychique. Ce n’est pas dire que Dieu n’existe pas, mais que ce qui compte pour la psychologie, c’est l’effet de Dieu dans l’âme humaine. La foi devient alors la reconnaissance intérieure d’une réalité qui nous dépasse et qui nous appelle à évoluer. EN RESUME POUR JUNG : • La foi est une expérience vivante et intérieure, pas une croyance imposée. • Elle est liée à la relation avec l’inconscient et au symbolisme religieux. • Elle soutient le développement psychique de l’individu (individuation). • Elle ne peut être authentique que si elle est personnellement vécue.

CROIRE OU NE PAS CROIRE pour Freud

CROIRE OU NE PAS CROIRE pour Freud La foi, selon Sigmund Freud, est un phénomène psychologique complexe qu’il aborde principalement sous l’angle de la psychanalyse, et souvent de manière critique. Voici un résumé de la pensée freudienne sur la foi et la religion : LA FOI COMME ILLUSION Freud considère la foi religieuse comme une illusion au sens psychologique du terme : une croyance née d’un désir profond, et non d’une preuve rationnelle. • Dans "L’Avenir d’une illusion" (1927), il écrit que la religion est une construction humaine pour répondre à des besoins affectifs, notamment le besoin de protection face à la souffrance, à la mort, et aux forces naturelles. • Pour Freud, la foi est ainsi une régression infantile vers une figure parentale toute-puissante (le "Dieu-Père"), comme le père de l’enfance. RELIGION ET NEVROSE Freud établit un parallèle entre la religion et la névrose : • Les rites religieux sont comparables à des actes obsessionnels. • Les croyances religieuses sont des formations de compromis entre les pulsions inconscientes et les exigences de la réalité. Ainsi, la foi peut parfois servir à canaliser l’angoisse ou à maintenir un équilibre psychique, mais au prix d’un certain renoncement à la réalité. FONCTION SOCIALE ET ANTHROPOLOGIQUE Freud reconnaît à la religion une fonction sociale : elle structure les sociétés, fournit des repères moraux et assure une certaine cohésion. Cependant, il estime que cette fonction peut être remplie de manière plus rationnelle par la science, la culture, et l’éducation. LA FOI EST-ELLE TOUJOURS PATHOLOGIQUE ? Freud ne dit pas que toute foi est pathologique, mais il pense que croire sans preuve peut être un refus de la réalité. Il oppose la pensée scientifique (fondée sur la raison, la preuve, la remise en question) à la pensée religieuse (fondée sur la tradition, l’autorité et le besoin psychique). EN RESUME POUR FREUD • La foi est une illusion née du besoin de protection. • Elle est comparable à une névrose, dans ses mécanismes. • Elle a une fonction sociale, mais entrave le progrès de la raison. • La psychanalyse propose de comprendre la foi plutôt que de la juger, en révélant ses racines inconscientes.

FREUD LA DERNIERE CONFESSION

LE FILM : Freud's Last Session De Matt Brown | Par Mark St. Germain, Matt Brown Avec Anthony Hopkins, Matthew Goode, Liv Lisa Fries À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Sigmund Freud s'est réfugié à Londres, en compagnie de sa fille Anna. Sous l'effet de l'âge et de la maladie, la star mondiale de la psychanalyse s'est changée en un vieillard aigri et capricieux. La curiosité du professeur est piquée au vif lorsqu'un certain C.S Lewis, romancier et chrétien revendiqué, le mentionne dans l'une de ses publications. Leur rencontre autour de la question de Dieu va tourner au duel. Par-delà des piques renvoyant chacun à son identité culturelle, de rares plans en extérieur tentent de conférer à la conversation antagonique une urgence historique, puisque la guerre vient d’éclater. De toute évidence, analyser plus en profondeur la psyché de Freud était pertinent et aurait conduit à une œuvre plus complexe. Mais encore fallait-il que le cinéaste ose s’aventurer sur ce terrain, ce qui n’est pas le cas.